Les conventions typographiques

La typographie est la respiration d’un texte. Certes, le candidat n’est pas prioritairement jugé sur cet aspect (sauf les candidats passant des spécialités dactylographiques), mais il facilite la lecture des correcteurs.

Nous présentons les conventions typographiques en usage : nous sommes bien conscients que le lecteur est quotidiennement confronté à des graphies qui s’éloignent considérablement de celles-ci, le plus souvent en raison de la propension de la nature humaine à enfler les titres.

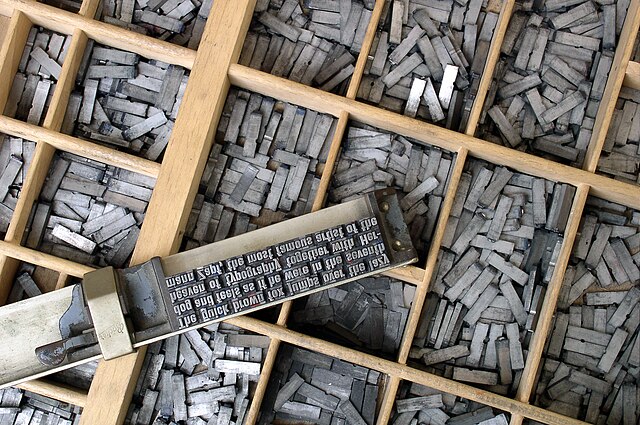

Cette boursouflure est rendue possible par l’absence de règles au sens strict : en matière de typographie, il n’existe en effet que des conventions dont l’absence de respect n’est pas à proprement parler « une faute ». La typographie relève du pouvoir des imprimeurs et il peut y avoir autant de conventions typographiques que d’imprimeries…

Néanmoins, certaines conventions sont quasiment devenues des règles.

Les accents

La signification des mots peut changer selon l’accentuation en français, d’une seule voyelle.

L’Académie française précise bien que « l’accent a pleine valeur orthographique » en français. On distingue : les accents aigus (épicier), circonflexes (gâteau) et graves (lèvre). L’absence d’accentuation peut soit rendre fautive la graphie du mot, soit en changer complètement le sens.

« Les mûres / murs sont tombé(e)s ».

(Avec l’accent sur mûre, l’interlocuteur veut dire que des fruits sont tombés ; sans l’accent, l’interlocuteur parle d’une construction qui s’est affaissée).

« En as-tu terminé avec ta tâche / tache ? ». Le mot tache sans accent désigne une marque, naturelle ou non, laissée sur une personne ou sur une chose alors que le mot tâche avec un accent circonflexe désigne un travail à effectuer.

Le tréma sur les voyelles, e, i, u sert à indiquer que la voyelle qui précède doit se prononcer séparément.

- Une forme ovoïde

On prononce « oï » comme « haut i » et non comme dans le mot « oie ».

- Une déclaration ambiguë

Par ailleurs, il faut bien noter l’emplacement du tréma dans certains mots : ambigu au masculin ne prend pas de tréma sur le « u » ; au féminin, le tréma se place au-dessus du « e » et non du « u » : une décision ambiguë, un comportement ambigu (au passage, on vérifie bien que le tréma au féminin sert à faire comprendre qu’il faut prononcer le « u » séparément et non comme si l’on prononçait le mot « ligue »).

Les accents étrangers ne sont pas habituellement conservés en français, à l’exception des trémas.

Le chancelier Schröder, le Premier ministre Gonzalez (et non González).